【在校生分享】以研究為橋,連結國際視野:出席第七屆環太平洋國際會議心得

以研究為橋,連結國際視野:出席第七屆環太平洋國際會議心得

撰稿:鄭宇陞 (臨心所110級)

指導教授:蘇倍儀教授

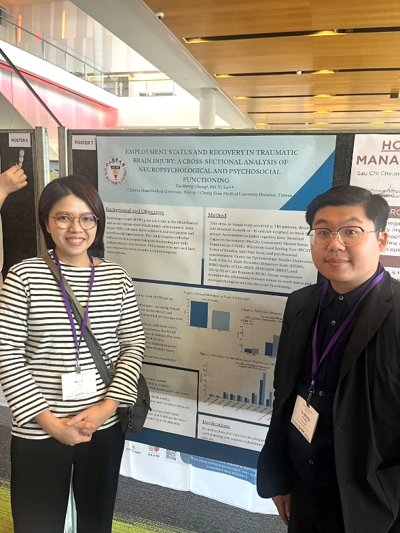

非常高興在畢業前夕,前往澳洲布里斯本參加由國際神經心理學會主辦的第七屆環太平洋會議(7th Pacific Rim Conference of the International Neuropsychological Society; INS),並以壁報形式發表我的研究成果(論文題目:Employment Status and Recovery in Traumatic Brain Injury: A Cross-Sectional Analysis of Neuropsychological and Psychosocial Functioning)。本次參與得以成行,特別感謝科技部補助、中山醫學大學心理學系暨臨床心理研究所提供完整的研究訓練環境與支持以及指導教授蘇倍儀老師在研究設計與投稿過程中的鼓勵與協助。

本次會議為期三天,涵蓋創傷性腦傷(TBI)、退化性疾病、精神疾患、心理衡鑑、復健介入等主題。我所發表的研究聚焦於TBI患者的就業情形與神經心理功能之間的關聯,在與國際學者交流時,給予我許多具啟發性的建議,如納入職能障礙類型、延伸至縱貫研究等方向。藉由與來自紐西蘭、日本、澳洲的臨床心理師與研究者對話,我更深刻地認識到TBI復健在不同文化與制度下的實務挑戰。

除發表外,我亦參與TBI與自殺風險共病、物質濫用處遇、職能復原力訓練等專題講座,並了解紐西蘭BIONIC研究團隊在實務與政策層面所面臨的困境,特別是對弱勢患者的追蹤與轉銜服務問題,對比台灣現行照護架構,引發我對制度設計與介入實務的更深層反思。此外,我也參觀來自台灣的其他團隊所發表之研究,包括台中榮總針對小兒腦瘤患者的神經心理追蹤研究,以及台北榮總以自我參照歷程為核心的認知促進活動,顯示台灣神經心理學界在國際舞台上的實力與潛力。

這是我第一次參加國際大型學術會議,也是在學生身分下的最後一次出國發表經驗。能在畢業前踏上國際舞台,不僅是個人研究歷程的重要里程碑,更讓我深刻體會到跨文化學術交流的價值與樂趣。初次全英文發表壁報,雖充滿挑戰,但也從與會者的回饋中獲得許多肯定與啟發。

特別令人印象深刻的是其他亞洲研究生(如來自日本與香港)在介紹研究時的自信與從容,提醒我除了研究本身的紮實,更需在國際場合中勇於發聲,展現台灣學術的實力與特色。此次經驗也讓我更清楚未來的努力方向,例如進一步將神經心理介入納入TBI復工支持計畫,或跨領域合作推動臨床實務與研究的整合。

我非常鼓勵所上研究生踴躍投稿參與此類國際會議,積極把握資源與機會,除了提升研究能見度外,也能親身感受來自不同文化脈絡的思維碰撞與啟發,為自身與台灣心理學研究注入更多元視野與動能。

發表壁報

參與會議

與學者交流

工作坊講座